印刷する

ページ番号 : 33505

更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

児童扶養手当(新規申請をお考えの方)

1 支給対象となる方

2 申請・支給の方法

3 児童扶養手当の額

4 所得による支給制限

注意事項

児童扶養手当

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

また、父又は母に極めて重度の障害がある場合にも支給されます。

1 支給対象となる方

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(H18年4月2日以降に生まれた児童)または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童を監護(※1)している父母、又は父母に代わって児童を養育している人が支給対象となります。

(※1)監護とは、精神面から対象児童の生活について種々配慮し、物質面から日常生活において児童の衣食住などの面倒をみていること(親権及び同居の有無は問いません。)

(1)父母が婚姻を解消した児童・・・離婚

(2)父又は母が死亡した児童・・・死亡

(3)父又は母が重度の障害(別表を参照)の状態にある児童・・・障害

(4)父又は母の生死が明らかでない児童・・・生死不明

(5)父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童・・・遺棄(※2)

(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童・・・保護命令

(7)父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・拘禁

(8)母が婚姻によらないで生まれた児童・・・未婚

(9)父母が明らかでない児童・・・その他

(※2)離婚調停中や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、児童が1年以上遺棄されていると客観的に判断される場合、受給できる可能性があります。

ただし、次のような場合には、受給できません。

(1)手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合

(2)父又は母について、婚姻の届出がなくても、事実上の婚姻関係(定期的な訪問があり、かつ定期的に生活費の補助をうけている場合など)がある場合

(3)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合

(4)児童が里親に委託されている場合

《公的年金給付等との差額併給について》

平成26年12月から公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の給付額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の手当を受給できるようになりました。

なお、令和3年3月分(令和3年5月支払い)からは、上記のうち、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。)を受給している方は、「障害年金の子の加算部分の額」と「児童扶養手当の額」の差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。

※年金が受給できるようになった場合や年金の申請をした場合は、必ず届出をしてください。

2 申請・支給の方法

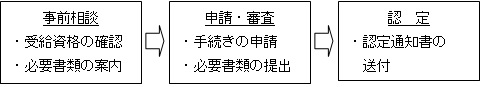

【手続きの流れ】

●必ず認定請求者ご本人が来庁して手続きをしてください。

●手当の受給資格について質問や実態調査(家庭訪問など)を行う場合があります。

●適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守しておりますので、質問などへのご理解・ご協力をお願いします。

●認定されると請求した翌月分からの手当が支給されます。(さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。)

●認定を受けた後も、毎年8月に、前年分所得と手当を引き続き受けるための要件があるかどうかを確認するために現況届の提出が必要です。現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなります。

●手当は、届出された金融機関の口座に振り込まれます。

|

支給日 |

支給対象月 |

|---|---|

|

1月11日 |

11月・12月 |

|

3月11日 |

1月・2月 |

|

5月11日 |

3月・4月 |

|

7月11日 |

5月・6月 |

|

9月11日 |

7月・8月 |

|

11月11日 |

9月・10月 |

※支給日が土曜日、日曜日、祝日、その他の休日のときは、その前日が支給日になります。

3 児童扶養手当の額

●支給金額表【令和7年4月1日現在】

|

区分 |

児童1人目 |

児童2人目以降(1人につき) |

|

|---|---|---|---|

|

手当月額 |

全部支給 |

46,690円 |

+11,030円 |

|

一部支給 |

46,680円~11,010円 |

+11,020円~5,520円 |

|

※手当額は、毎年4月に全国消費者物価指数の変動等に応じて改定されます(自動物価スライド制)。

4 所得による支給制限

受給者及び扶養義務者等(受給者と生計を同じくしている受給者の直系血族及び兄弟姉妹、受給者の配偶者)の令和5年中の所得が、次の扶養親族等の数による所得制限限度額以上である場合は、令和6年11月から令和7年10月までの手当の一部または全額が支給されません。

●所得制限限度額表(令和6年11月現在)

|

扶養 親族等の数 |

受給者本人(父又は母、養育者) | 扶養義務者等 孤児の場合の養育者 |

|||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全部支給 | 一部支給 | ||||||||

| 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||

| 0人 |

142万円 |

69万円 |

334.3万円 | 208万円 | 372.5万円 | 236万円 | |||

| 1人 | 190万円 | 107万円 | 385万円 | 246万円 | 420万円 | 274万円 | |||

| 2人 | 244.3万円 | 145万円 | 432.5万円 | 284万円 | 467.5万円 | 312万円 | |||

| 3人 | 298.6万円 | 183万円 | 480万円 | 322万円 | 515万円 | 350万円 | |||

| 4人 | 352.9万円 | 221万円 | 527.5万円 | 360万円 | 562.5万円 | 388万円 | |||

|

5人 以上 |

1人増すごとに所得制限限度額(所得ベース)に38万円を加算 | ||||||||

| 所得制限加算額 |

同一生計配偶者(70歳以上の対象配偶者)又は老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)1人につき10万円 |

老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)1人につき6万円 ※扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く |

|||||||

●所得の計算方法

|

|

諸控除 |

控除額 |

諸控除 |

控除額 |

|---|---|---|---|

|

一律控除 |

8万円 |

配偶者控除 |

地方税で控除された額 |

|

障害者控除 |

27万円 |

医療費控除 |

地方税で控除された額 |

| 特別障害者控除 | 40万円 | 小規模企業共済等掛金 | 地方税で控除された額 |

| 勤労学生控除 | 27万円 | 雑損控除 | 地方税で控除された額 |

|

給与所得控除等の見直し に伴う控除※1 |

最大10万円 | 寡婦控除※2 | 27万円 |

| ひとり親控除※3 | 35万円 |

※1令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げることとなったため、影響が生じないよう、給与所得又は公的年金等の雑所得がある人は、その所得合計額から最大10万円を控除します。

※2※3未婚のひとり親も含めた「ひとり親控除」が新設され、従来の寡婦(夫)控除を見直し、「特定の寡婦控除」「寡夫控除」が廃止されました。「寡婦控除」及び「ひとり親控除」は、受給者が児童の母又は父の場合は適用されません。受給者が養育者の場合及び扶養義務者に対して適用されます。

※公共用地の取得のために土地等を譲渡した場合や居住用財産を譲渡した場合などにおいては、長期譲渡所得または短期譲渡所得の金額から特別控除額を控除します。

●一部支給となる場合の手当額の計算方法について

|

別表:父又は母が重度の障害にある場合の障害の状態について

|

|

対象のボタンを選択すると

表示内容が切り替わります