印刷する

ページ番号 : 36028

更新日:2025年3月27日

ここから本文です。

明石市では、「対話と共創」を市政の基本方針として、多様な主体と対話を 通し、情報共有を図りながら共に考え、みんなでまちづくりを創る「対話と共創のまちづくり」を進めています。

通し、情報共有を図りながら共に考え、みんなでまちづくりを創る「対話と共創のまちづくり」を進めています。

対話とは、話すだけでなく相手の話を聴くこと(話す×聴く)です。対話をすればするほど、地域課題や市民ニーズの解像度が上がっていきます。

共創とは、多様な立場の人たちが、対話しながら、ともに新しい価値を生み出していくことです。

対話することで、自分との違いを感じたり、新しい発想が生まれたりします。さらに、共感から協働、共創へとつながり、思いやり、優しさ、笑顔あふれるまちにつながります。

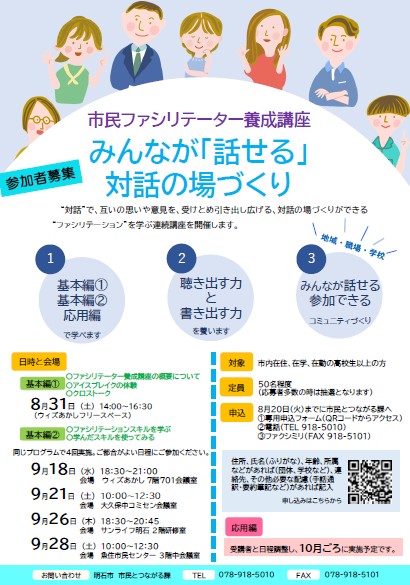

そこで2024年度は、みんなが話せる・参加できる「対話と共創」のまちづくりに向けて、市民を対象とする「市民ファシリテーター養成講座」を実施しました。

【開催報告】市民ファシリテーター養成講座を実施しました!

2024年8~10月の3か月間にわたり、市民ファシリテーターを養成する連続講座を実施しました。総勢85名の方から申込みをいただき、講座を通じてファシリテーションを学んでいただきました。

≪全体カリキュラム≫

基本編① 講座の概要・講師陣によるクロストーク

基本編② 「聴き出す力」と「書き出す力」の講義とワーク

応用編① 学んだことを実践的に練習するワーク「聴き出す力」と「書き出す力」

応用編② ゲストによるグラフィックレコーディング講座

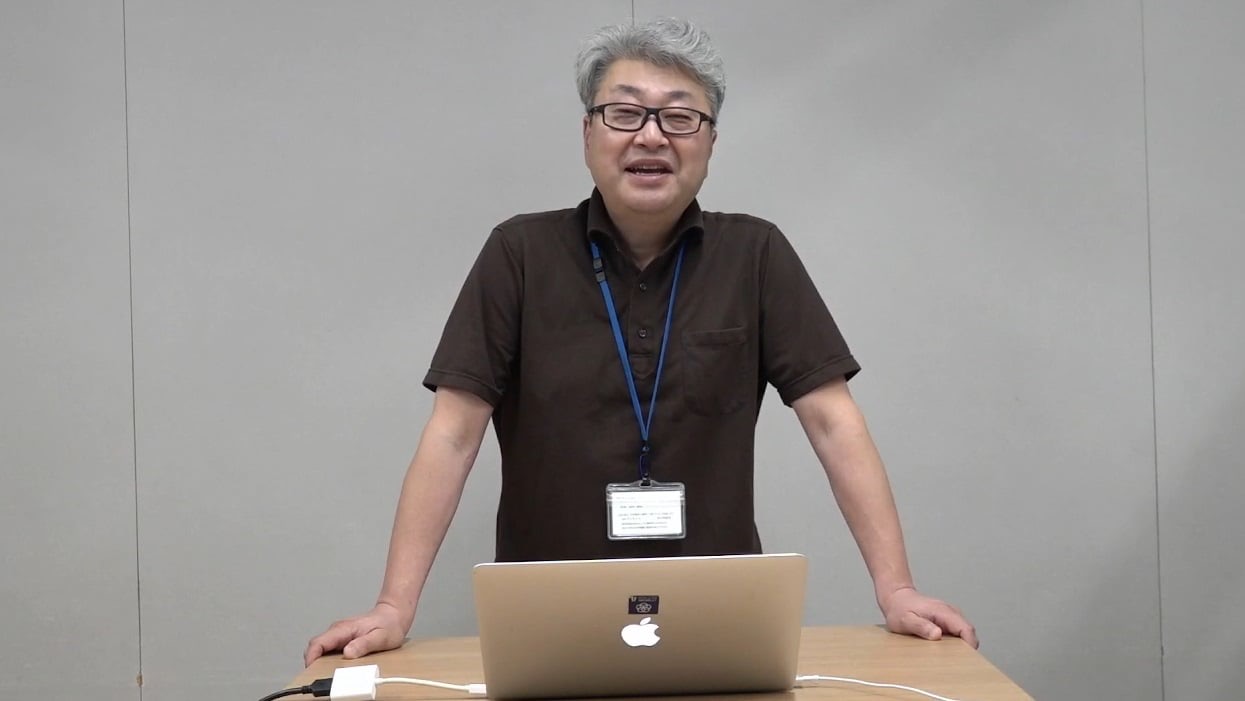

■基本編①:講座の概要・講師陣によるクロストーク

日時:2024年8月31日(土)※台風のため対面での講座は中止

場所:オンライン配信

≪ねらい≫

- 受講者がファシリテーター/ファシリテーションがどのような場面で効果を発揮するかを、自身の身近な場面に引き付けて感じられる場をつくり、それを通じて講座受講へのイメージできるようになる。

- 参加者どうしの横のつながりづくりを心がけ、学びのコミュニティづくりへとつなげる基礎知識を学ぶ。

≪内容≫

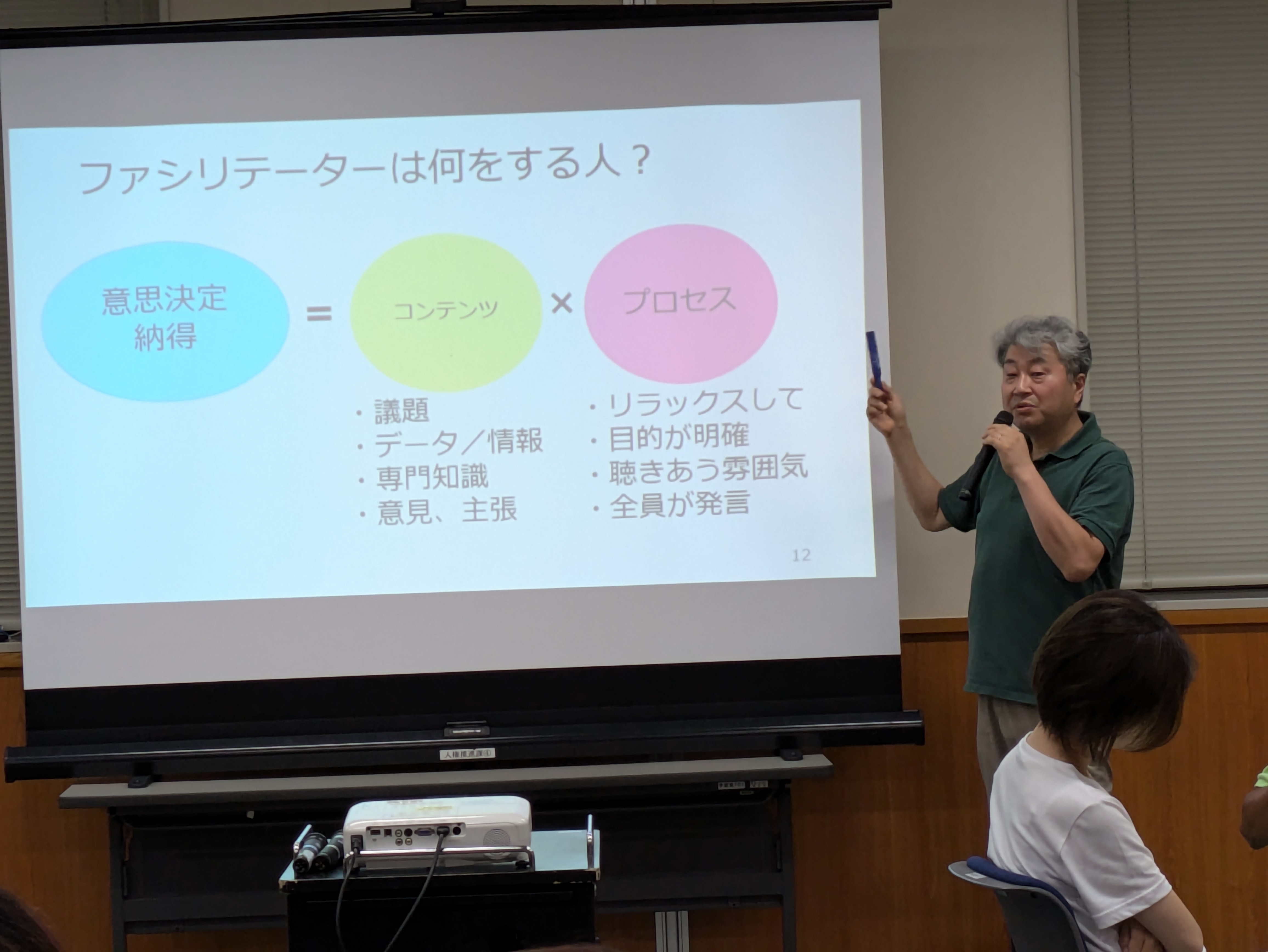

(1)「ファシリテーションとは?」等の概要を説明する講義

基本となるマインドと「聴き出す力」「書き出す力」のスキルについて

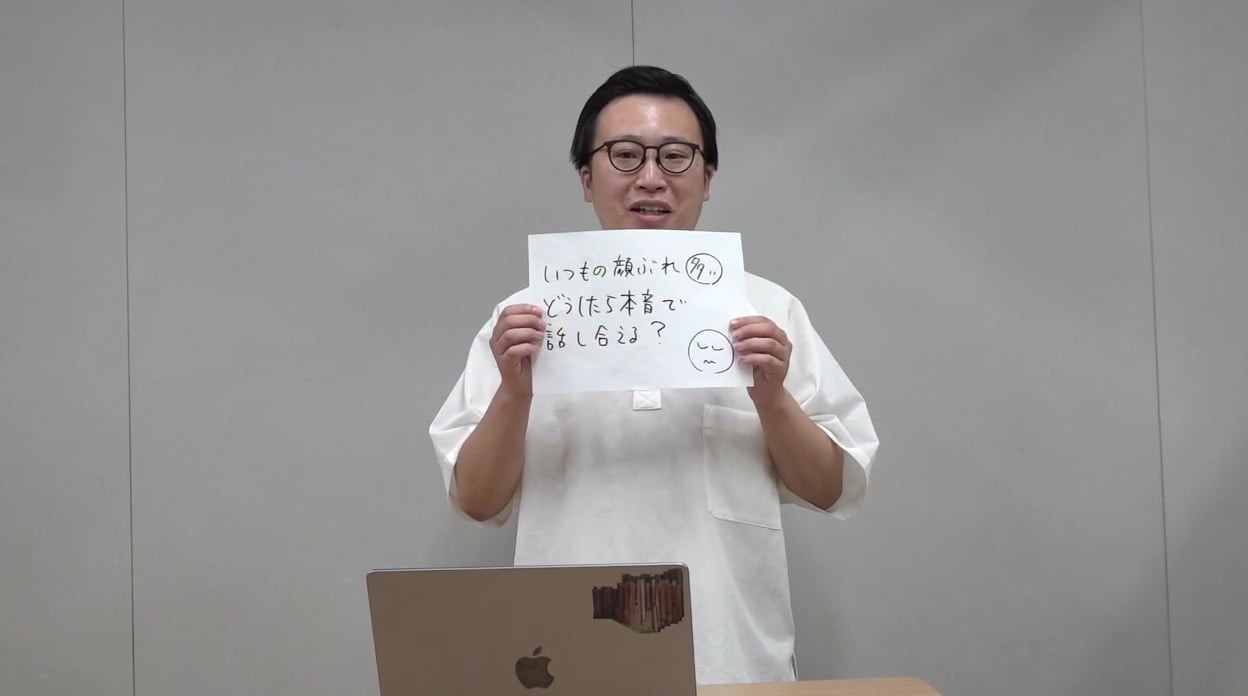

(2)ワーク「日常の話し合いの場での困りごと、上手くいかないなあと思うこと」

「ボランティアや地域活動などの日常の話し合いの中で困っていること」を書き出すワークを行いました。これは後日開催した基本編②のアイスブレイクでも使用しました。

(3)講師陣によるクロストーク

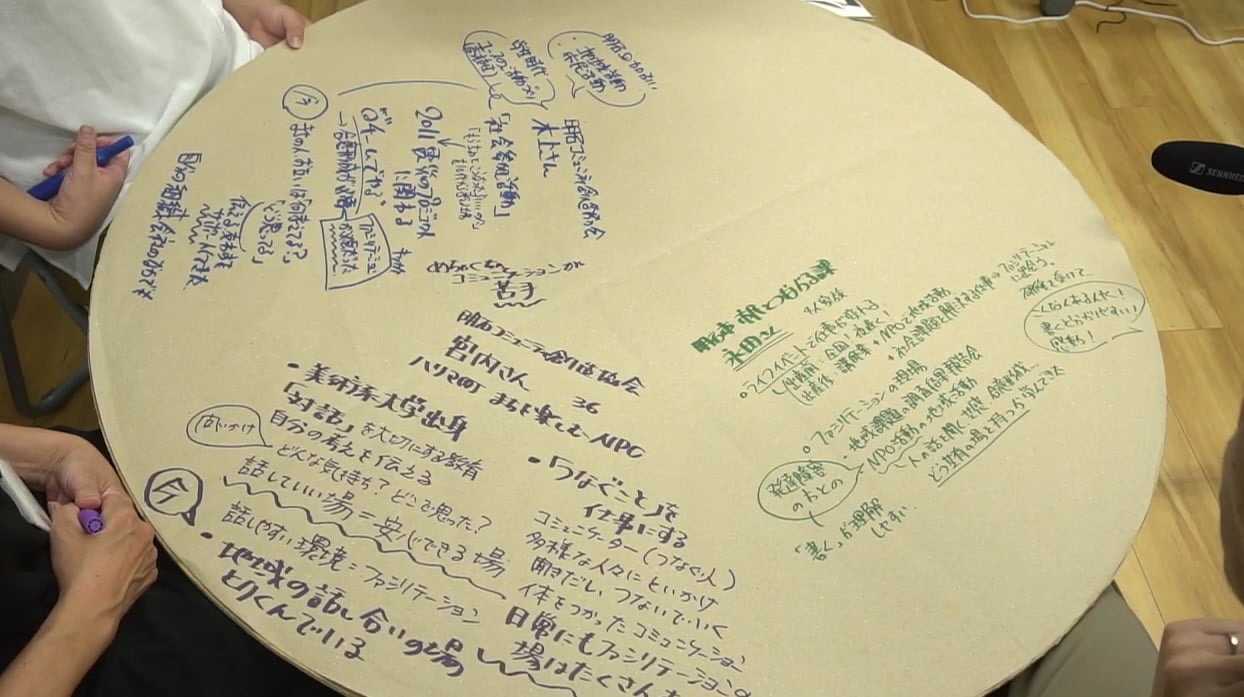

今回の講師たちが「どんなところでファシリテーションしてきたのか?」「ファシリテーションとの出会いは?」などについてエピソードを交えながらお話し、えんたくんに書き出しました

■基本編②:「聴き出す力」と「書き出す力」の講義とワーク

日時:2024年9月18日(水)18時30分~21時 ウィズあかし

2024年9月21日(土)10時~12時30分 大久保中コミセン

2024年9月18日(木)18時30分~20時45分 サンライフ明石

2024年9月21日(土)10時~12時30分 魚住市民センター

人数:80名(うち9名動画受講)

≪ねらい≫

- 良い話し合いに向けた工夫や方法を学ぶ。

- 学んだ方法を実際にやってみる。

≪内容≫

(1)開催趣旨の説明

基本編①が動画による講座となったため、初めての対面の講座となりました。養成講座の目的の共有、今日のゴールと流れ、グランドルールの共有を行いました。

(2)アイスブレイク

グループに分かれ、A4用紙4つ折りにして「名前」「普段していること(仕事・活動など)」「わたしの特技」の3つを書き出して、自己紹介を行いました。そして、基本編①動画のワーク「日常の話し合いでの困りごと、うまくいかないなと思うこと」を使って、アイスブレイクを体験しました。

(3)講座「ファシリテーションに必要な力」

ファシリテーターの役割や求められる心配り、ファシリテーション技法の4分野などを学びました。

(4)「聴き出す力」講座・ワーク

傾聴ワークとして「最近あった嬉しかったこと」などを題材に、ペアワークやグループワークを行い、学びを深めました。

(5)「書き出す力」講座・ワーク

具体的な書き出し方のワークを行いました。カラーペンの使い方で、いろんな線が描けることなども学びました。

←(例)

←(例)

■応用編①:学んだことを実践的に練習するワーク「聴き出す力」「書き出す力」

日 時:2024年10月17日(木)18時30分~21時30分 ウィズあかし

(補講) 2024年10月23日(水)18時30分~21時30分 ウィズあかし

(補講) 2024年10月26日(土)14時~17時 明石市役所

人数:63名

≪ねらい≫

- 基本編①、②を通じて学んだ「良い話し合いに向けた工夫や方法」について、実際の会議などの場面で活用できるよう、実践やふりかえりを繰り返し、自らのトレーニングに活かせるようにする。

≪内容≫

(1)アイスブレイク

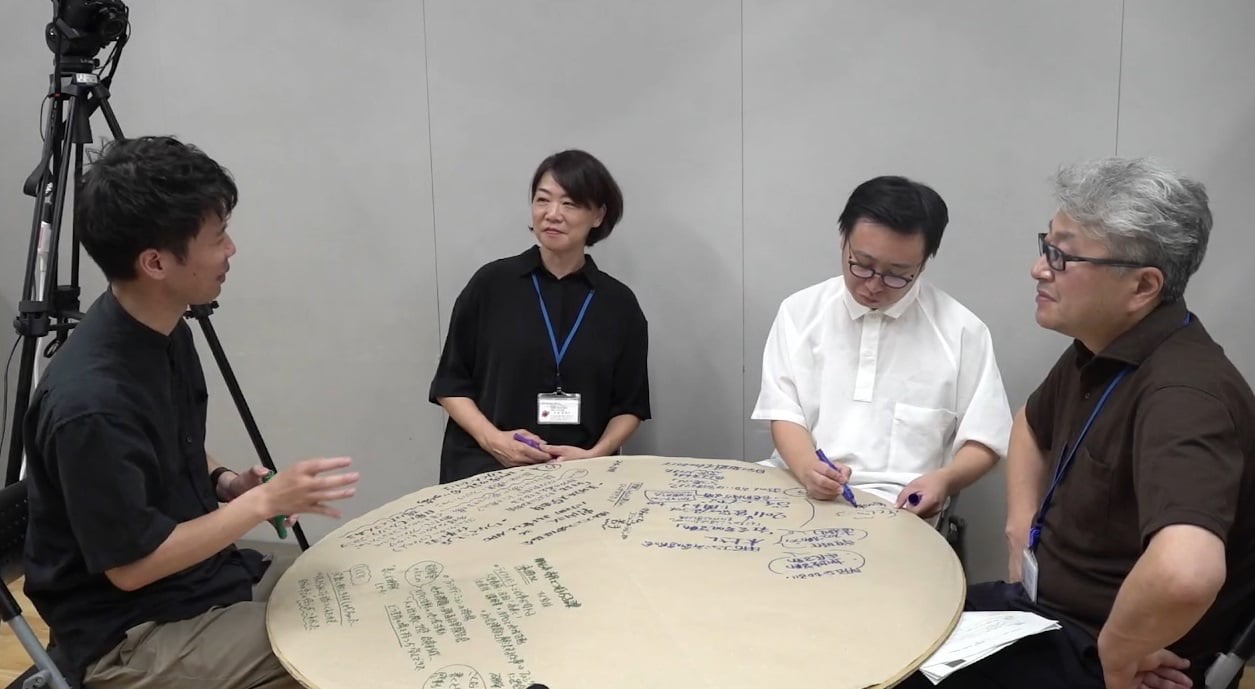

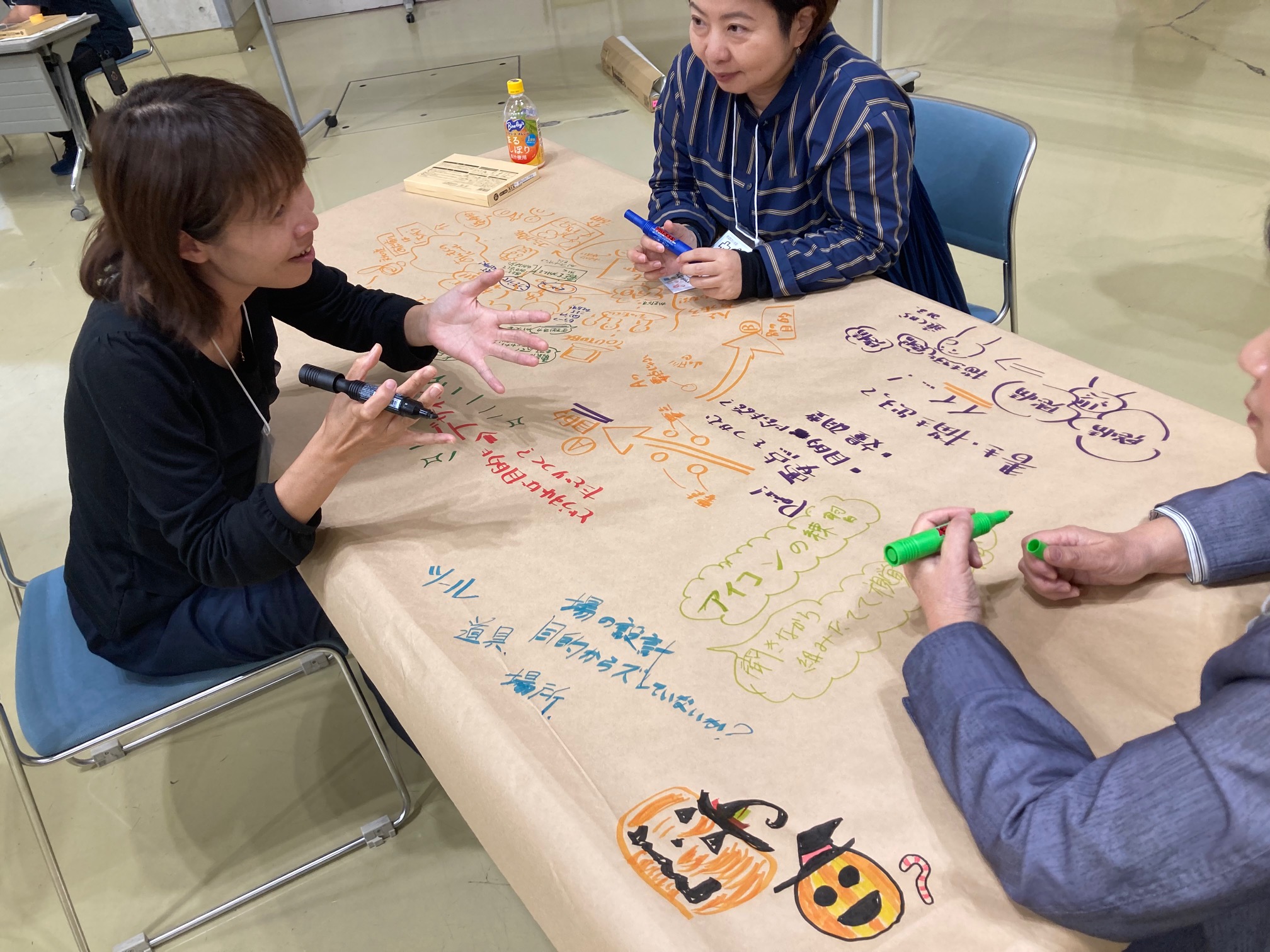

グループの人どうしで「呼ばれたい名前」「秋の味覚といえば?」「学んだことでチャレンジしてみたいこと」について自己紹介をし、隣の人が「えんたくん」に描きました。

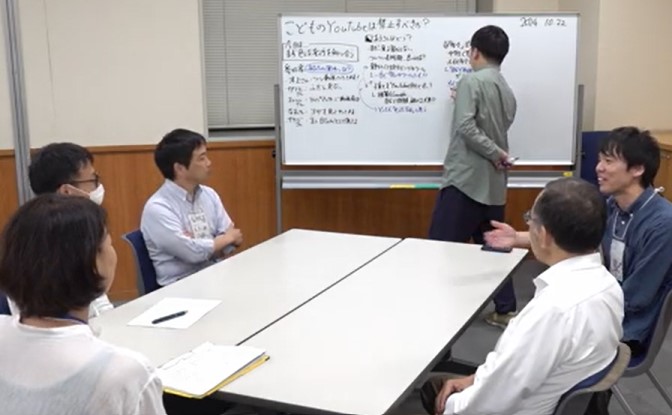

(2)実演講座「ファシリテーションがどう発揮されるのか?」

講師による実演講座では、「こどものYouTubeは禁止すべきか?」をテーマに話し合いのデモンストレーションを見ながら、「私の見つけたファシリテーションポイント」チェックシートをつかってファシリテーションの使われた場面やポイントをチェックし、どんなポイントがみつけられたかなど、グループで話し合いました。(例)ホワイトボードの使い方 テーマ、書き方、タイマー、決まったことの色分け等

(3)ワーク「聴き出す力」

聴き方の練習として、問いの使い分けをしながら、各グループに準備されたテ-マカードから、テーマを選びファシリテ-ター、参加者、タイムキーパー兼観察者の役割を交代し、問いの使い分けをしながら練習しました。

(4)ワーク「書き出す力」

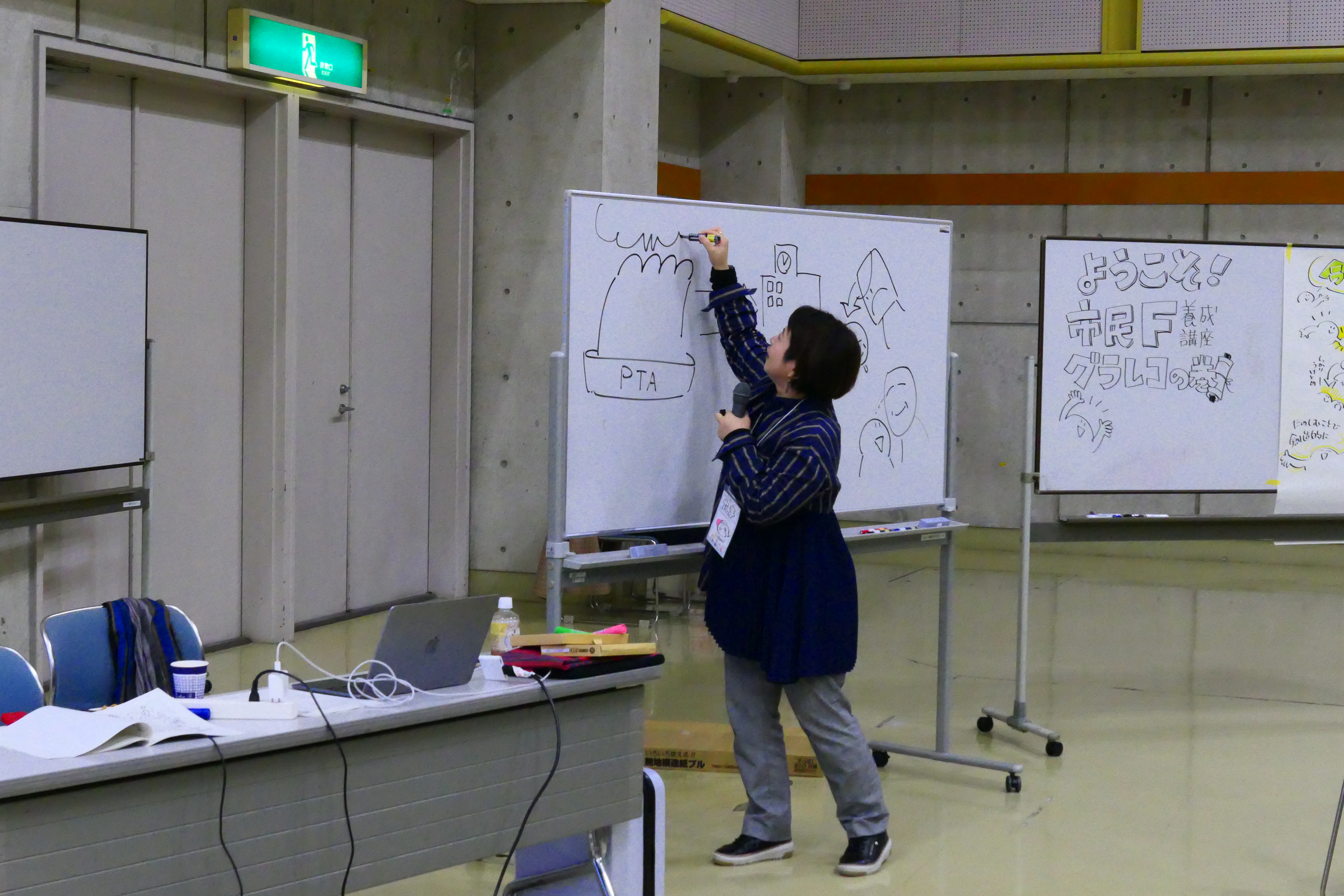

ひとつのペンで描ける表現や、便利なアイコンなどに慣れる練習を行いました。そして立って大きな模造紙に書く実践ワークを全員が交代で行い、「書き出す力」の練習をしました。

■応用編②:ゲストによるグラフィックレコーディング講座・市長との対話交流

日時:2024年10月20日(日)13時30分~18時

人数:34名

場所:あかし保健所

グラフィックレコーディング講座として、講師として玉有朋子さん(徳島大学 特任講師)をお招きし、「書く」ことをテーマとした特別プログラム「対話のためのグラフィックレコーディング」を実施しました。

≪ねらい≫

- グラレコは記録の技術でもあり、対話の技術でもあることを学ぶ。

- グラレコの長所である、構造化による可視化、現象の裏側にある「感情」を描き可視化することで現象の本質を理解することなども学ぶ。

≪内容≫

(1)挨拶と自己紹介

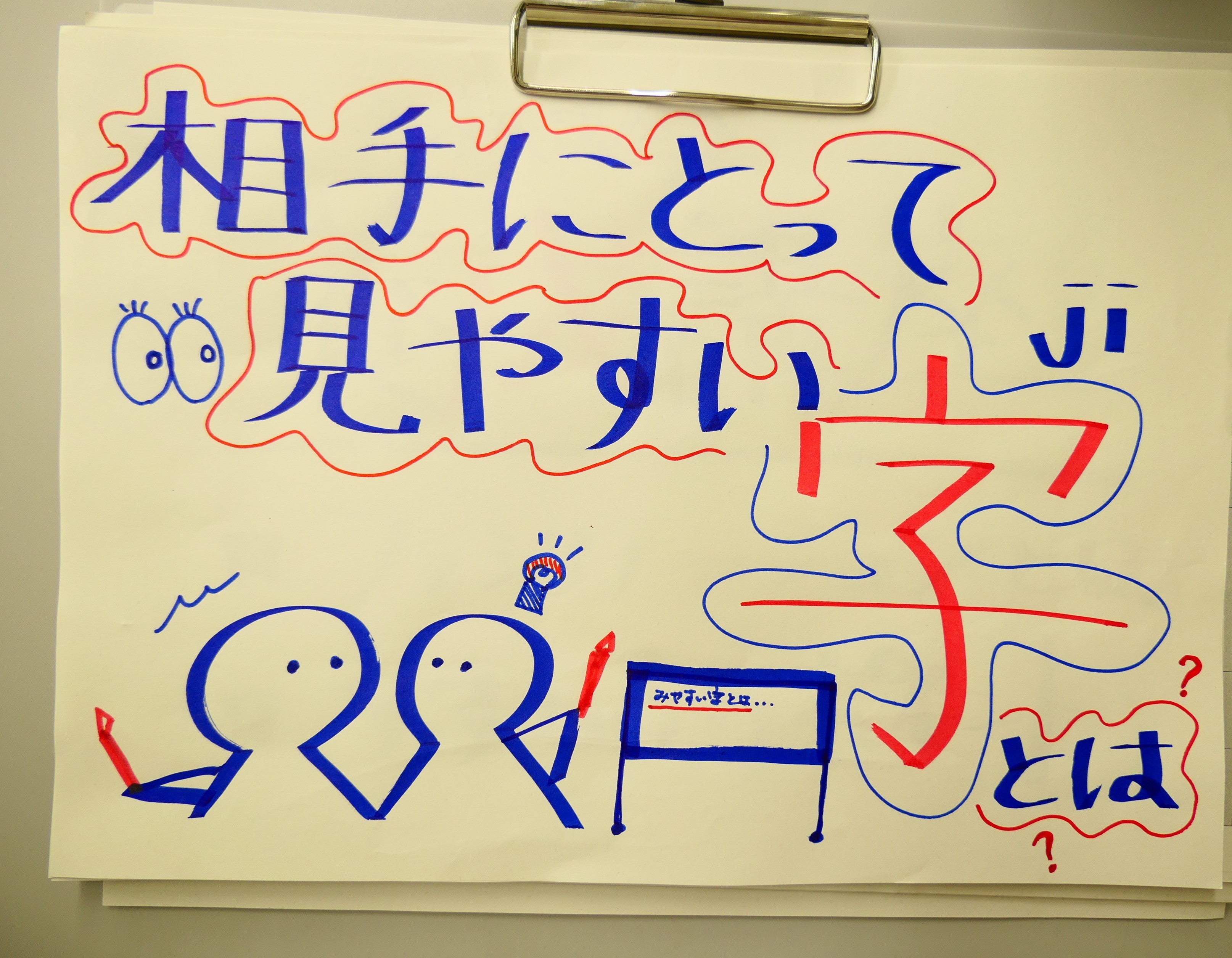

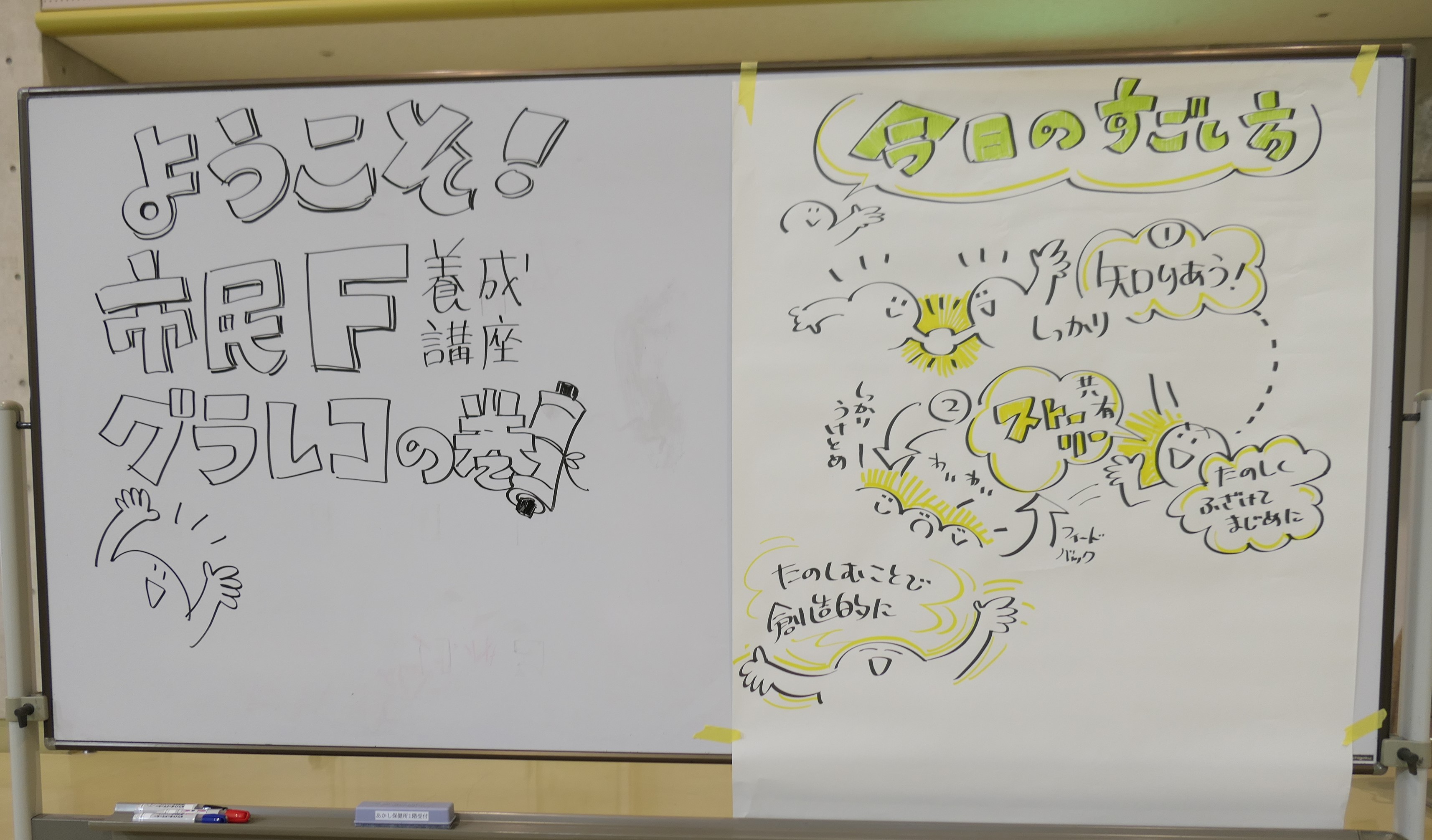

玉有さんがファシリテーショングラフィックに辿り着いた経緯や、現在の活動についてお話しいただきました。ホワイトボードと模造紙に、とても見やすいタイトルとイラストを書いていただきました。

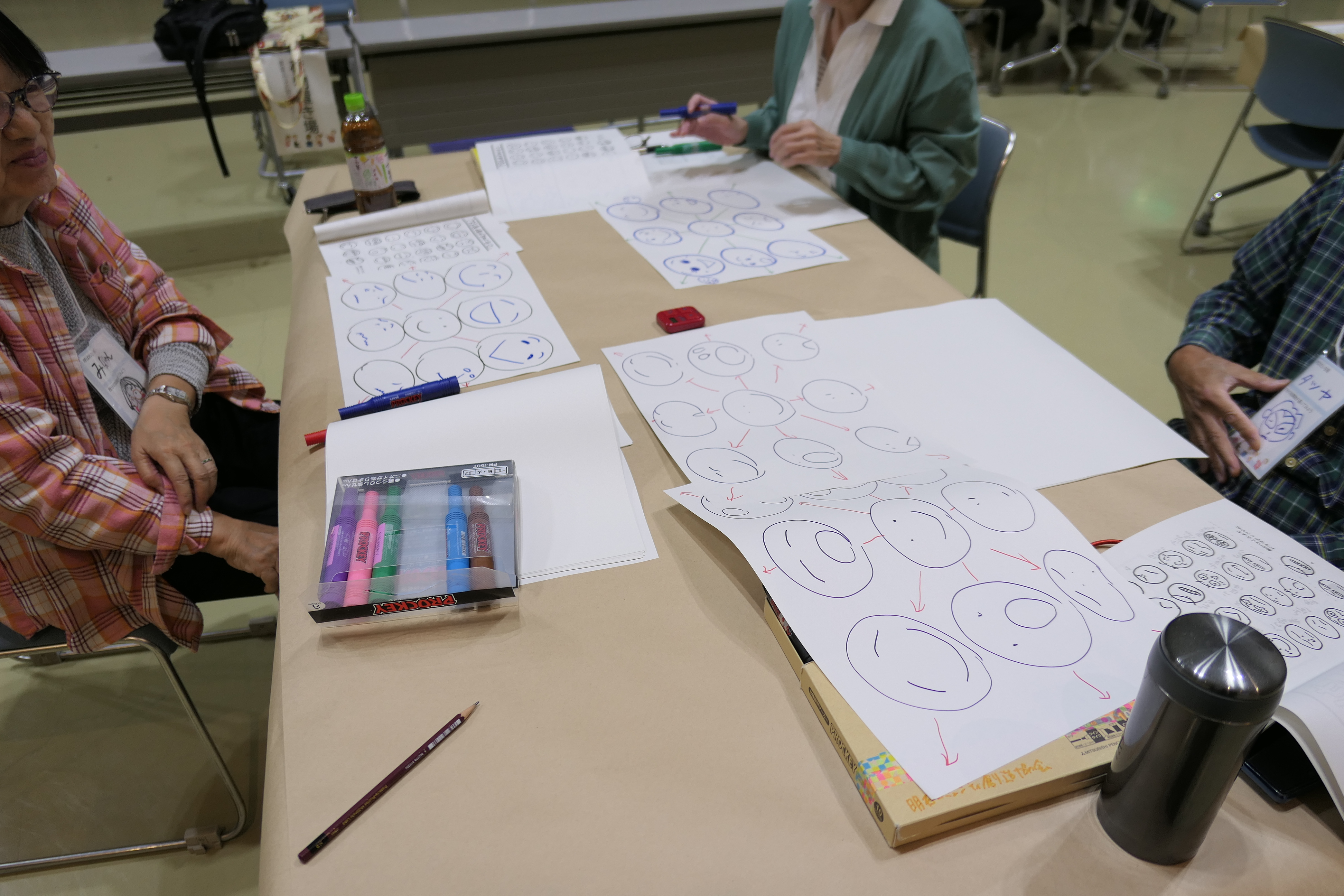

(2)チェックインと顔アイコン

玉有さんの見本を見ながら「顔アイコン」の練習をしました。チェックインでは、そのアイコンをつかって、今の気持ちの表情や今日の期待、最近あった良かったことなどを描き、グループで話をしました。

(3)基本編のおさらい、グラレコの事例紹介

玉有さんが関わってきた様々な事例を紹介いただき、具体的な会議を描く際の方法を教えてもらいました。

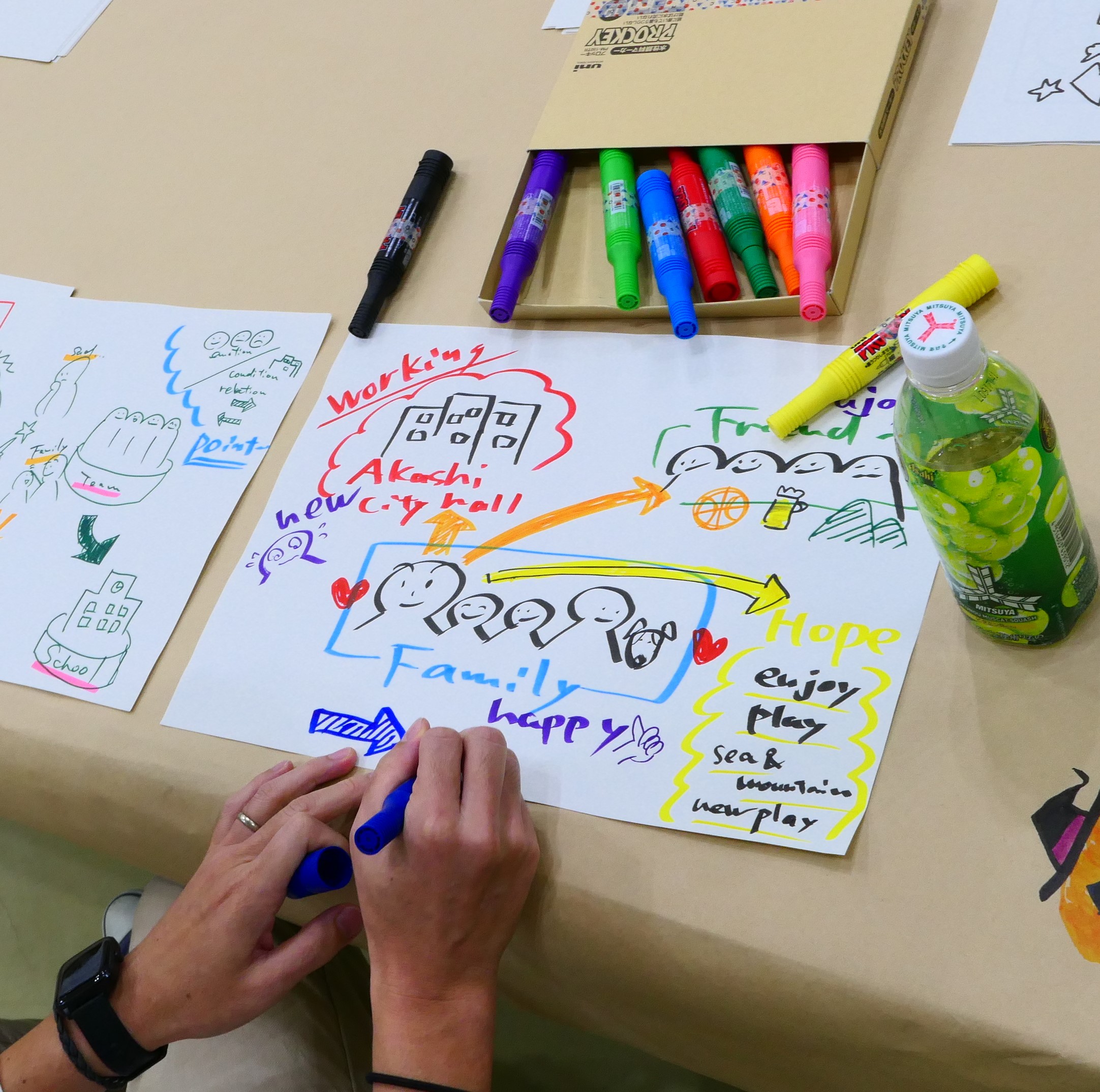

(4)グラレコの基本練習(文字、矢印、吹き出し、飾り、基本図形、線の書き方など)

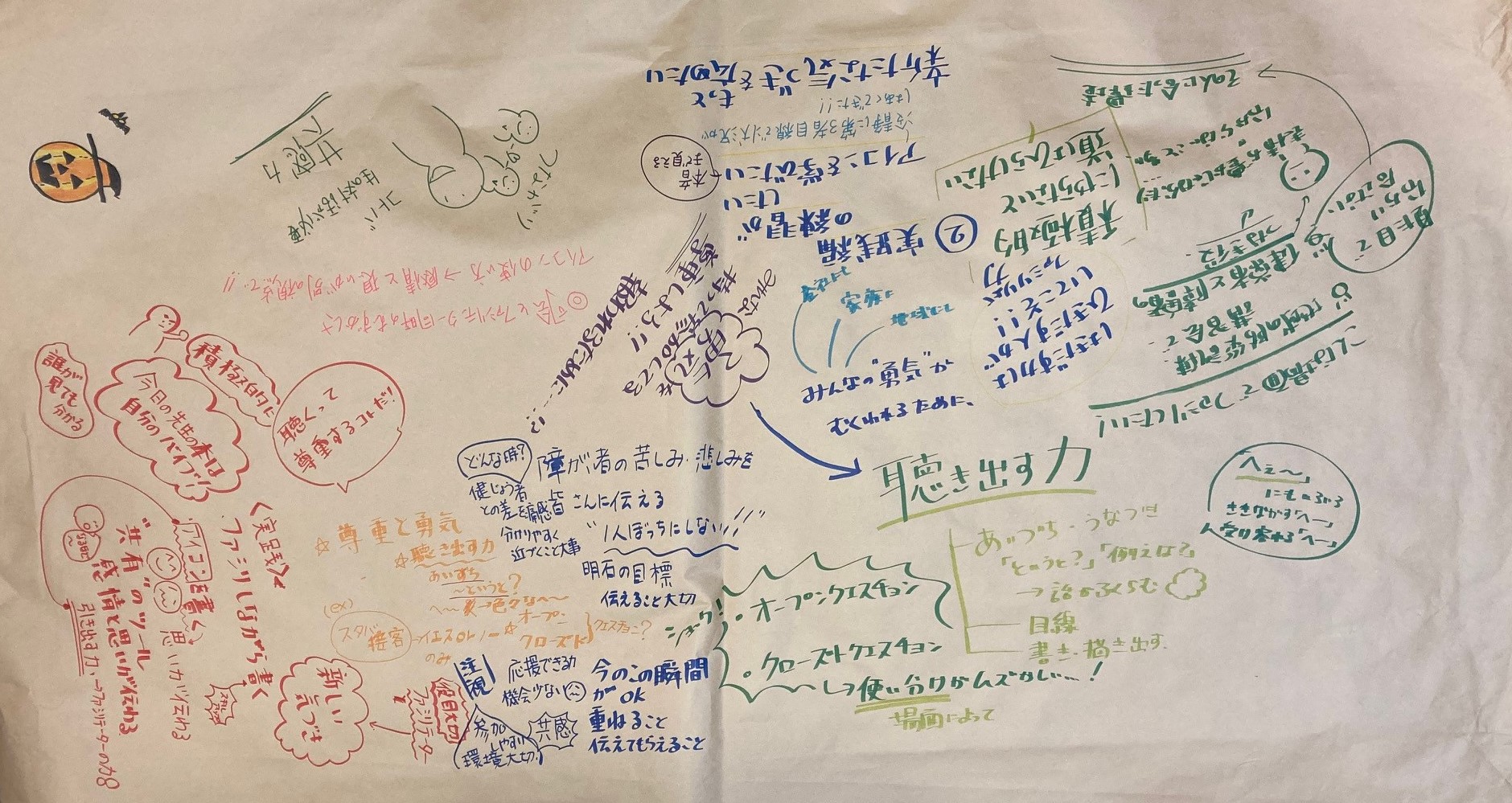

人・顔を描く、モノ・代表的なアイコンを描く、レイアウトの基本、仕上げる・色の使い方のルールなど、これまで学んできたことを使いながら、更に感情の描き方をまなび、グラフィックの楽しさや、有用性を経験しました。

「表情」「感情」の描き方のポイントを学びました。

■市長との対話 ワールドカフェ

後半からは市長も参加し、「学んでみて一番記憶に残っていること」「もっと学びたい・練習したいこと」「あなたがファシリテーションをしたいのは誰とどんなテーマの対話」というテーマで、ワールドカフェ形式で対話を重ねました。今までは、ひとつのグループでワークをしていましたが、ワールドカフェ形式でいろんなテーブルに移動しながら、受講者同士が「対話」を深め、「関係」も深めていきました。

書くことや聴くことを楽しむ受講生の姿が見られました。また、色とりどりのカラーペンを使って、とても見やすく書かれて、練習の成果が発揮されていました。

この養成講座に参加されたすべての受講者の皆さんと、これからも明石市で「対話」の輪を一緒に広げていきたいと思います。

受講者からの感想

- もっと練習したい、やればやるほど面白い。

- 自分の色を出さず、平等に意見をききだすことが、簡単に見えて難しい。

- とても楽しい学びで、全員が積極的に参加し、グランドルールに従いお互いを尊重でき良かった。

- 板書の実技練習が難しかった。書くこと、聞くこと、意見を促すこと、を同時にこなすには経験が必要だと痛感し、どのような練習方法があるかを知りたい。

- 相手の思いをもっと深掘りできるような技術を身につけたい。

- グラレコで、感情、状況、関係性も可視化できること、そして理解も深まることが一番印象的でした。おもしろい!

- 今回の講座では参加者との思いの共有ができ、一緒に成長していく仲間が市内に沢山いると思うと嬉しい。

- とっても楽しかった。部活のようにグラレコとファシリテーターの練習ができたらうれしいし、いつかタウンミーティングなどで貢献出来るようになったら、私の新たな居場所にもなるかなぁなんてワクワクする。

- 実践編の名前にふさわしく、手と口を動かす機会の多い講座だった。3時間って長いと思っていたが、はじまるとあっという間だった。

との声があり、ファシリテーターとして活躍いただくことを願い、部活動のような練習の場を設けていくことを計画中です。

全体を通して

今回のファシリテーター養成講座は、「ファシリテーションって何?」という人や学生、市民団体やまちづくり協議会に携わる方など、幅広い方々にご参加いただきました。

今回の養成講座の中で基本編①②、応用編①を全て受講された63名の方に、修了証をお渡ししました。受講生のみなさんからは、「地域や学校、家庭や仕事などの会議や対話の場で実践するには、講座を修了しただけではまだまだ難しい」「機会があれば継続して学びたい」といった多くのお声をいただいています。これからも、スキルを学ぶことができる練習の場や、学ぶ機会をつくり、市内各地で対話と共創の輪が広がっていくよう取り組みを進めていきます。

関連チラシ・受講者アンケート

対象のボタンを選択すると

表示内容が切り替わります

お問い合わせ

ホーム > 市政情報 > 市役所へのアクセス(庁舎案内) > 各課室別案内 > 政策局 > 政策局 SDGs共創室 > 政策局 市民とつながる課 > ≪開催報告≫市民ファシリテーター養成講座